Wieso sollte jemand einen Griff auf einen Stein schrauben, wenn sowieso jeder Stein die Funktion als Briefbeschwerer, Türstopper, Nothammer etc. erfüllt?

Um den Stein anzuheben greifen 99 % aller Probanden zum aufgeschraubten Griff, Fragen nach Temperatur bzw. Oberflächenbeschaffenheit, können meist erst unter Zuhilfenahme der zweiten Hand beantwortet werden. Der Preis für die Vereinfachung der Handlung ist eine Verkürzung der Wahrnehmung.

Die Zuverlässigkeit des Experiments Stein mit Griff erstaunt: Egal wie absurd der Griff scheint sind Probanden geneigt, überall dort wo er auftaucht, denselben zum Greifen zu nutzen. Die Frage warum das so ist, kann leicht mit Komfort, Gewohnheit etc. beantwortet werden.

Im Kontext verhaltenszentrierter Nachhaltigkeit löst der Stein mit Griff interessante Fragen bzgl. der Wirkung von Automatismen (in komplexeren Produktkontexten) aus:

Was ist der Preis für Vereinfachungen?

Wie häufig unterliegen Menschen (unbemerkt) Handlungsautomatismen?

Wie beeinflusst die Verkürzung unserer Wahrnehmung unser Bewusstsein?

Welche Wirkung haben Automatismen auf unser Verhalten?

Besitzen auch beiläufige Alltagsinteraktionen Einfluss auf die mentale Transformation?

In welcher Relation stehen Quantität und Qualität bei der Einflussnahme?

Wo können wir als Produktdesigner Achtsamkeit trainieren helfen?

Den Rasen von Hand zu mähen bringt auf dem Hintergrund des Wissens um CO2-Probleme Satisfaktion, den Kaffee von Hand zu kurbeln ebenso (auch wenn es mehr Zeit braucht), die Vorteile des Fahrradfahrens gegenüber dem Autofahren (nicht nur in CO2-Hinsicht) gelten heute auf vielen Ebenen als state oft the art. Kontemplative Pausen im Alltag sind zunehmend Mangelware, sie fungieren als Katalysator bei der Entdeckung eines Mehrwertes von Entschleunigung, Deautomatisation und Entmaschinisierung.

Wer sich keine Schafe hält, keine Übung im Umgang mit der Sense hat, noch keinen Mähroboter besitzt und auch nicht auf die Verwendung von Spindelrasenmähern steht, der wählt nicht selten den elektrischen Rasenmäher. Wem diese Entscheidung in mehrfacher Hinsicht wenig ökologisch scheint, dem sei die Verwendung eines grünen Rasenmäherkabels empfohlen, so trainieren Sie mit jedem Einsatz des elektrischen Rasenmähers Ihre Aufmerksamkeit.

Während Lucius Burckardt schon vor 30 Jahren die Fragwürdigkeit der Reibungslosigkeit benannt hat, wissen heute alle, im Kontext des bekannten Triptychons Nachhaltigkeit–Ganzheitlichkeit–Achtsamkeit, dass unser Bewusstsein für ökologisches Verhalten von Achtsamkeit profitiert: Achtsamkeit ist eine Kompetenz, die im Interesse ökologischen Verhaltens trainiert werden sollte.

Da der moderne Mensch in vielen Situationen zu Unachtsamkeit erzogen wird – häufig ohne sich dessen bewußt zu sein - interessiert den Produktdesigner die Frage, wo die Grenze zwischen Sicherheit und Gefährdung verläuft, um den alltäglich verfügbaren Spielraum des Achtsamkeitstrainings sinnvoll ausloten zu können. Der Mehrwert beiläufigen Achtsamkeitstrainings durch Umweltgestaltung, intendiert immer wieder die Frage, auf welche Bereiche/Nischen das alltägliche Trainieren sinnvoll auszuweiten möglich ist. Die Konzeption ökologischer Produkte beinhaltet das Training der Achtsamkeit.

Produkte können dieses Bewusstsein im modernen Alltag erlebbar und nutzbar machen. Design kann Starthilfe geben, kann Einstiegshürden überwinden helfen, kann Einbrüchen entgegenwirken ... das alles unterstützt die Entwicklung eines suffizienten Bewusstseins.

Wir beobachten im Kontext Nachhaltigkeit, dass die Verursacher von Umweltschäden als Nutznießer der Erträge ungern für die Umweltkosten aufkommen. Häufig stehen wirtschaftliche Interessen, sog. Gewohnheitsrechte oder Privilegien einer Neugestaltung der gesellschaftlich kulturellen Rahmenbedingungen im Wege. Aber die Welt ist im Wandel und bestehende Ordnungen können geändert werden. Der Weg besteht aus vielen kleinen Schritten und dem Design kann dabei, in Abhängigkeit vom Sujet, eine wichtige Rolle zukommen.

Beispiel 1

Noch 1980 war es üblich, die Raucher vor den Nichtrauchern zu schützen. Im Schulbus, auf der Arbeit, in der Kneipe usw war es üblich, dass der Raucher jede Freiheit besaß zu rauchen, alle Mitmenschen die sich dadurch beeinträchtigt fühlten, hatten sich unter zu ordnen. Die Idee, dass der Raucher sich einzuschränken hätte galt als komplett absurd. Die Prioritäten galten - schon mit Rücksicht auf die Tabakindustrie – als unumkehrbar, der U-Turn dauerte fast 30 Jahre: Heute werden Nichtraucher vor den Rauchern geschützt und das Rauchen in der Öffentlichkeit ist streng reglementiert.

Beispiel 2

Nach diversen Jahrzehnten der Schuhgeschichte, welche dem gestrigen Credo der Schuh muß Schützen und Stützen um überhaupt zu Nützen folgt, greifen heute viele Schuhhersteller und Käufer mit der Nutzung von Barfußschuhen auf das altbekannte Wissen zurück, dass barfusslaufen am gesündesten für die Entwicklung der Füsse und den Erhalt der orthopädischen Gesundheit ist. Diesem Schritt, vom Schuh als Orthese hin zum sog. Barfußschuh, bildet einen bemerkenswerten Paradigmenwechsel ab. Was eher zögerlich und produktgestalterisch exotisch angefangen hat, finden wir heute ästhetisch anspruchsvoll vielfältig designed, Barfußschuhlaufen gilt heute als selbstverständlich.

Kompetenzen wollen trainiert werden. Wenn wir in den kleinen Alltäglichkeiten das Verstehen, das Üben und das Erlernen trainieren, dann kann Wachstum stattfinden. Auch wer Großes will, sollte klein anfangen um im Prozess größer/besser zu werden - so einfach funktioniert der Mensch. Umwelten, welche die Kleinigkeiten kappen, verhindern den Startschuss, konsekutive die Ausweitung und den Transfer auf größere Kontexte. Wen sollte es da wundern, wenn irgendwann grundlegende Kompetenzen fehlen?

Wer kennst es nicht, das Schildchen der Deutschen Bahn mit der Aufschrift, Bitte verlassen Sie diesen Raum so, wie Sie ihn vorfinden möchten. Niemand hat Zeit, Material und Lust, im Gegenzug für die Benutzung der Toilette im ÖPNV dieselbe so herzurichten, wie man sie gerne vorgefunden hätte … im günstigsten Falle einigt man sich kommentarlos auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, alle Gebrauchsspuren zu entfernen. Was ist passiert? Wieso scheint die Selbstverständlichkeit die Toilette sauber zu hinterlassen verloren? Sogar die benennende Aufforderung wirkt selten.

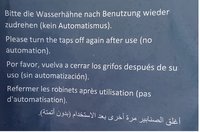

Die Omnipräsenz von Bewegungsmeldern, Infrarot-Schaltern etc. beschädigt die Bereitschaft, den Hahn nach dem Hände reinigen erneut zu berühren um ihn händisch wieder zu schließen: Der manuelle Wasserhahn im öffentlichen Raum (siehe Abbildung eines Hinweisschildes) funktioniert nicht mehr! Man mag den Verlust an Selbstverständlichkeit in diesem Kontext belächeln und auf die Verfügbarkeit automatisierter Lösungen verweisen, trotzdem ploppt die Frage auf, wie wir der Inflation traditioneller Selbstverständlichkeiten begegnen können.

Veränderte Gewohnheiten stellen neue Anforderung an die Gestaltung von Produkten: Die Automatisierung mag Hygieneprobleme schmälern, dem Verlust von Zuständigkeitsgefühl und dem Vertrauen auf Selbstwirksamkeit innerhalb kleiner sowie großer Kontexte, wird dadurch Vorschub gewährt. Heute suchen wie nach Produktlösungen, die beiden Herausforderungen gerecht werden.